top of page

奥州市水沢

南部鉄器の歴史

平安後期に、江刺郡豊田館にいた藤原清衡が近江国(滋賀県)より鋳物師を招いて始めました。

これが、次第に南下して羽田に伝わったと語り継がれています。この近隣には、北上山地の砂鉄や木炭、羽田の北上山地旧河川跡から出る質の良い砂と粘土などの鋳型材料が容易に手に入れられることから鋳物業が栄えました。

平安時代後期に始まった奥州市水沢の南部鉄器は、江戸時代に南部藩主が鋳物師を擁して始まった盛岡市の南部鉄器とは歴史が異なります。

明治時代に両地域が「岩手県」となり、1959年には岩手県南部鉄器共同組合連合会を設立。1975年には国の伝統的工芸品の第一号として「南部鉄器」の認定を受けました。

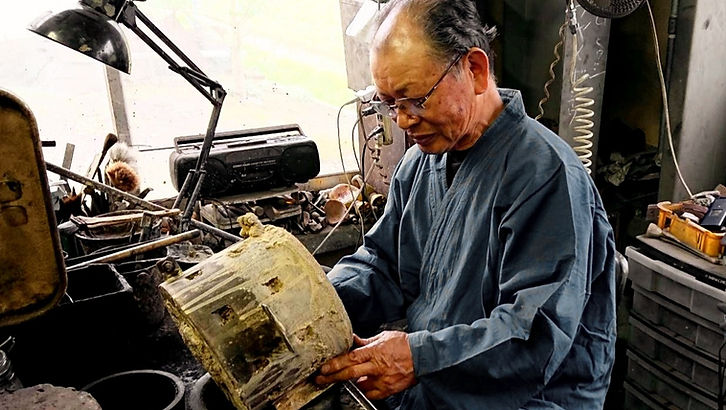

その歴史は1000年にもなろうとしている南部鉄器。「幸工芸」では昔ながらの伝統技法を今に受け継ぎ、茶の湯釜や鉄瓶など職人が精魂込めて製作しております。

bottom of page